2025.07.29

これから土地を探す方は特に知っておきたい、能登半島地震でも被害が出た「液状化現象」について解説します。液状化現象が起きると、どんなに家が強くて耐震性が高くても、家が傾くリスクがあります。しかも「地震保険に入っているから大丈夫だと思ったけど、液状化現象の被害に遭った時に意外と役に立たなかった」ということもあるんです。

液状化現象のリスクについてなんとなく知っていても、土地探しの時にそこまで気にする人はほとんどいないんです。もちろん「気をつけていたら100%防げる!」というわけではありません。ただし、土地の成り立ち等を知ることで、液状化現象が起きやすい土地・起きにくい土地を高い確率で見極めることはできます。

そこで、今回は

- 液状化現象の仕組み

- 土地の選び方・見極め方・気をつけるべきポイント

など詳しく解説していきます。実際に地盤専門家(地盤保証会社)の方に監修を受けた内容なので、しっかり勉強していきましょう。

目次

液状化現象とは?

まずは、液状化現象のメカニズムを解説します。

通常、地面には土と水が安定的に存在しています。ただ、そこに揺れが来ると土だけが下に沈殿して水が上に浮いた状態になります。そうすると、家が沈んでしまったり水が噴き出したりして、家の傾きや水道管の破裂といった甚大な被害が出てしまいます。

今回の能登半島地震では、能登半島から離れた新潟などでも被害が出ましたよね。

液状化現象の被害を受けた場合に、元に戻す方法は?

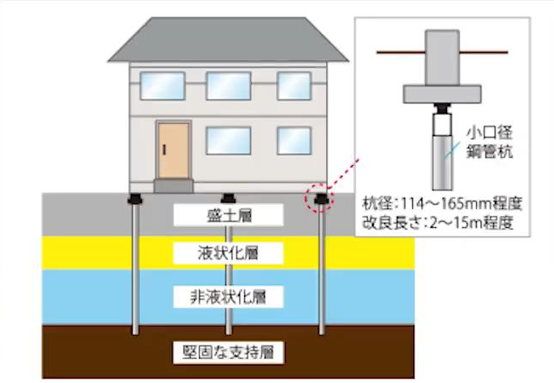

(出典:東京都都市整備局)

液状化現象の被害を受けた場合でも、元に戻すことは可能といえば可能です。アンダーピニング工法といって、鉄の杭(くい)を堅固な支持層に刺して家を持ち上げる工法があります。また、液状化層の地盤を改良して、液状化現象が起きないようにする「地下水位低下工法」「格子状地中壁工法」といった対策もあります。ただし、これらの工事は非常に高額なんです。

建て替えや土地が決まっている人で被害に遭ってしまった場合、こうした工事をしなければならないケースもあるでしょう。ただ、これから土地を探すという人は「被害に遭ってから直せば良い」ではなく「なるべく被害に遭いにくい、低リスクの土地を選んでいく」ということが重要です。

液状化リスクを判定する方法

液状化リスクの判定方法を紹介します。これから紹介する方法は、基本的には国土交通省が出している指針に沿って解説していきます。その指針にも書いてありますが、この判定方法は震度5までしか想定していません。震度6以上となると想定外の事態が起きるので、完璧に防ぐことはできない、という前提を覚えておいてください。

液状化リスクの判定方法①液状化ハザードマップの確認

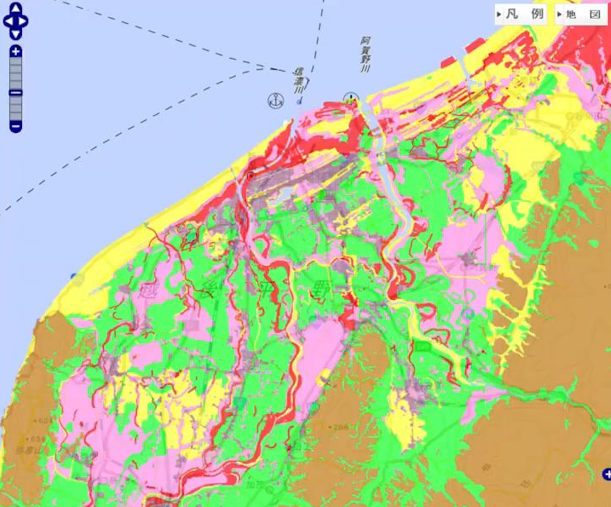

(出典:国土交通省北陸地方整備局)

一番良い方法は、液状化ハザードマップの確認です。ただし、液状化ハザードマップの整備度合いは地域によって大きく異なります。たとえば、今回被害に遭った新潟のように、被害が多い地域に関しては細かく整備されていますし、かなり精度も高いです。土地を探す場合は、その地域に液状化ハザードマップがあるかどうかを調べてください。そして、細かいものがある場合は、それを参考にすれば良いでしょう。

一方、大阪や東京は埋立地が多いですよね。液状化のリスクが非常に高い大都市圏ですが、液状化ハザードマップは細かく整備されていません。大まかな地域ごとのリスクは分かるんですが、ピンポイントで「昔ここに川が流れていた」「沼だった」といった情報を加味した液状化ハザードマップはないんです。こういった地域に関しては、液状化ハザードマップではなく、ちょっとマニアックな調べ方をしていきましょう。

液状化リスクの判定方法②土地の分類を調べる

専門家の方に教えていただきながら、素人でも分かりやすい資料をピックアップしてみました。ただし、これも「絶対に大丈夫」という見極め方ではないので、そこは理解して参考程度にしてください。

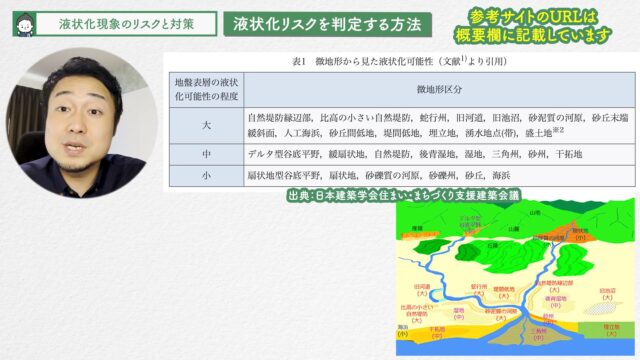

(出典:日本建築学科住まい・まちづくり支援建築会議)

これは土地の区分によって、液状化のリスクを「大・中・小」に分類した図です。一番リスクが高いのは、「旧河道(かどう)」です。元々は川だった場所ですね。たとえば大阪には淀川という大きな川がありますが、あれは小さな川や支流を一つにまとめて整備された川です。このように昔は川だった場所は、すごく液状化現象が起きやすい場所です。

また、「埋立地」もリスクが高いですね。特に、歴史の浅い埋め立て地は注意が必要です。「自然堤防縁辺部」といって、川の流れによって砂や土が運ばれてできた土地もリスクが高い場所です。今回の能登半島地震でも、旧河道や自然堤防縁辺部はハザードマップ通りに被害を受けてしまっています。

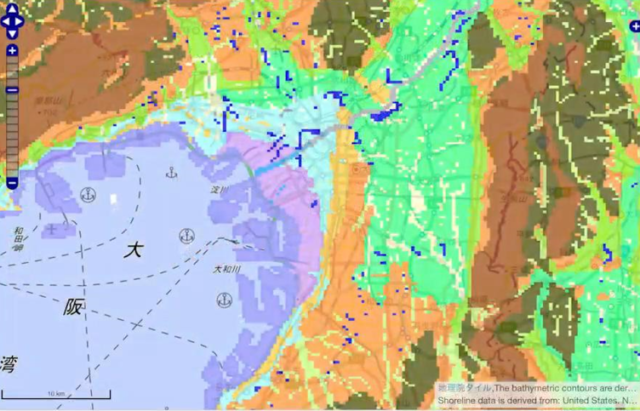

(出典:J-SHIS Labs)

こういったリスクは、J-SHIS Labsさんの地形・地盤分類250mメッシュマップを見れば分かりやすいでしょう。250mのマップなので完全に細かく分かれているわけではありません。ただ、「昔、ここには川が流れてたんだな」「昔は沼だったんだな」「ここは埋立地なんだな」ということが、すごく分かりやすいんです。

このマップで買う土地の地域を見て、その地形の液状化リスクを確認してみましょう。リスクが高い土地に関しては、原則避けた方が良いです。とはいえ、「地域が全体的にリスクが高い」というところもありますよね。そういう地域は、リスクが高い土地に家を建てる時の注意点を押さえておきましょう。

液状化リスクの判定方法③地盤データを見る

近隣の地盤データを見る方法もあります。ただし、100mでも離れたら地盤の状況は変わりますし、液状化減少でキーになるのは地下水の経路です。水が流れている場所が浅ければ浅いほど液状化のリスクは高まります。こういった理由で参考程度にしかなりませんが、見ておいても良いでしょう。

住宅会社に相談して、スクリューウエイト貫入(SWS)試験のデータをチェックしてください。色々な地盤保証会社がデータを持っていますし、住宅会社もデータを見られるサイトを使っているでしょう。データの見方は素人が見てもなかなか分かりませんので、データを引っ張ってもらったら、住宅会社が提携している地盤保証会社に液状化リスクに関する意見をもらいましょう。

とはいえ、SWS試験はあくまで簡易検査なので、それほど詳しいことは分かりません。液状化層の深さの位置が分かる程度だということは覚えておきましょう。一応、近隣の複数の地域のSWS試験データを見て「ほぼ全ての地域で、地面から3~5mの場所に液状化層はないようだ」ということであれば、ある程度は安心できるでしょう。

これ以上に詳しいデータは、ボーリング調査で分かります。これはマンションを建てる時などに使われるような調査です。このデータは「G-Space」というサイトで見ることができるんです。ただ、このデータを閲覧できるようにしている住宅会社は、それほどないでしょう。地盤保証会社であれば、ほぼ間違いなく閲覧できると思います。心配な人は、工務店に「近隣のボーリング調査のデータは確認できますか?」と聞いてみても良いかもしれませんね。とはいえ、ボーリング調査のデータは、それほど多くないんです。マンションや学校を建てたり、川の周りの護岸工事をする時のデータが主になっています。住宅地のデータはない場合もあるので「あればラッキー」くらいの気持ちで調べてみてくださいね。

ボーリング調査のデータ内容の検証も、SWS試験と同様に素人では難しいです。地盤保証会社にコメントをもらうのが一番良いでしょう。ただ、ここまでやるなら、ある程度住宅会社を決めてからにしてくださいね。家を建てるかどうか決まっていない住宅会社に、ここまで依頼をするのは難しいでしょう。土地を探す前に家を建てる住宅会社を決めて、そことガッツリタッグを組んで決めていってください。土地を探す時は「その土地は本当に良い土地なのか」という見極めに、住宅会社のプロの力が必要になってきます。解体工事や水道工事、境界処理、北側斜線、建ぺい・容積などを調べてもらって、スピーディに買い付けを入れていくことが大切です。

関連動画:【完全攻略】土地探しに失敗しない方法【準備から契約まで全て伝授】

そういったことは上記の動画でも解説しています。今回の液状化リスクの判定に関しても、プロの力や地盤保証会社の力を借りないと、データの見極めが難しくなります。住宅会社をある程度決めてから土地探しをする、というのは、こういった点でも大切ですよ。

液状化リスクがある土地の対策

ハザードマップや土地の履歴、近隣の地盤データを確認した上で「どうしても気に入った土地が液状化リスクが高そう」。もしくは、建て替えで「ここは液状化リスクが高そうな土地だ」ということもあるでしょう。

結論から言えば、液状化の対策をした上で戸建住宅を建てるのは、費用的・スケジュール的に非現実的です。まず、液状化対策をしようと思うと、SWS試験だけでは不十分なことが多いのでボーリング調査が必須です。ただ、これは調査だけで数十万円くらいかかります。さらに土壌の土のデータを調べようと思うと、1週間や2週間では無理で、数ヶ月くらいかかることが多いんです。

これくらいスケジュールに余裕を持って、しかもコストを負担できるのかと考えると、ちょっと現実的には難しいでしょう。ただ、ハザードマップでも液状化のリスクがあり、過去に液状化となった履歴も残っている場合は、ボーリング調査も含めて検討した方が良いでしょう。

その上で、できる液状化対策工事としては、小口径鋼管杭・深層混合処理・浅層混合処理・格子状地盤改良工法といった方法があります。ただし、これらも非常に高額です。最低でも数百万円はかかるでしょう。

というわけで、建て替え工事で「どうしてもリスクが高い」という人向けの内容です。今から土地を探すという人は、なるべく液状化のリスクが高いところを避けていくのが現実的な方法ですよ。

地盤保証・地震保険によるカバーについて

地盤保証では、液状化現象による被害は補償されません。地盤保証は地震などは関係なく「家の重みで沈んで傾いてしまった場合」を補償するものです。「地盤保証に入っているから液状化現象が起きても大丈夫!」と考えるのは間違いなので注意しましょう。

ちなみに、地盤保証の対象になるのは5/1000以上の傾きです。角度にすると0.3°くらいですね。これはちょっと体調が悪くなるレベルの傾きだと言われています。これ以上傾いた場合に地盤保証が適用になりますが、傾いた原因が地震や液状化現象の場合には補償されません。

地震による液状化現象の被害が対象になる保険は、地震保険です。ただし、これも意外と役に立ちません。地震保険は適用条件がめちゃくちゃ厳しいんです。

地震保険の適用条件

- 全損(100%)→17/1000以上の傾きがある場合

- 大半損(60%)→14/1000以上の傾きがある場合

- 小半損(30%)→9/1000以上の傾きがある場合

- 一部損(5%)→3.5/1000以上の傾きがある場合

地盤保証は5/1000以上の傾きがあれば適用になりますよね。ただ、上記の通り、地震保険は9/1000まで傾いても小半損で、保険金額の30%までしか補償されません。

今回の能登半島地震のニュースで「地震保険があまり役に立たなかった」というのは、大きく傾いているのに一部損や小半損の対象にしかならなかった、ということが理由です。

地震保険に入るかどうかに関しては、液状化リスクで判断しましょう。液状化リスクがあるところは、地震保険に入っておいた方が良いです。南海トラフ地震や首都直下地震で震度6以上のリスクがある場所に関しても、地震保険は入っておくべきでしょう。

ただし、地震保険が満額適用する条件はとても厳しいです。液状化現象以外の揺れによる倒壊に関しても厳しいんです。地震保険が下りたほとんどの家も、一部損や小半損に該当しています。というわけで、家を建て替えられるほどの保険金がおりることは、まずないということを理解しておきましょう。

地震保険は「家を建て替えるほどのお金が出るのではなく、一時的な生活資金が下りる保険」という意味合いが強い保険です。大地震のリスクが低い地域の場合、手元に数百万円の資金があれば、地震保険への加入は必須ではないでしょう。

やはり、これから土地を探す人は、なるべく液状化リスクの低い土地を選びましょう。ただ、液状化リスクがめちゃくちゃ低い土地となると、山手の不便な場所になりがちです。日本では駅や街は低い土地に作られていますよね。こうした矛盾が起きてしまうんです。

というわけで「完璧に液状化リスクが低い場所」を探すと、土地が見つかりません。液状化リスクが非常に高い土地は避けつつ、ある程度のリスクは背負って地震保険にも入るというのが、ちょうどいい塩梅の土地探しの方法でしょう。

まとめ

液状化現象の基礎知識

- 液状化リスクを判定する方法

液状化ハザードマップの確認→整備度合いは地域によって異なる

土地の分類を調べる→液状化リスク「大」に該当するかチェック

地盤データを見る→SWS試験・ボーリング調査のデータをチェック(地盤保証会社への依頼が安心) - 液状化リスクがある土地の対策

ボーリング調査が必要だが、費用・スケジュール面で非現実的

実施する場合は、スケジュールと予算に余裕を持って進めていく